03/04/2013 |

Par Léna Robin

Chaque année, le Jeu de Paume confie à un commissaire d’exposition la programmation de Satellite, évènement artistique en quatre temps : trois expositions qui ont lieu dans ses galeries, place de la Concorde à Paris, ainsi qu’une quatrième à la Maison d’Art Bernard Anthonioz, à Nogent-sur-Marne. Pour sa sixième édition, Satellite a été confié à Mathieu Copeland, éditeur et commissaire d’exposition, dont la proposition s’intitule : « Suite pour exposition(s) et publication(s) ». Avec son premier mouvement : « Une exposition parlée », Mathieu Copeland mène une réflexion sur la forme et la possible dématérialisation de l’exposition, par le biais de la parole. Il s’interroge aussi sur le lien entre édition et exposition.

Sans vraiment savoir à quoi m’attendre, je m’y suis rendue le jour de l’ouverture, le 26 février. L’occasion pour moi de raconter ce que j’y ai vu.

Ce premier mouvement, « Une exposition parlée », questionne la place de la parole dans l’exposition, au travers d’une réflexion en deux temps : la parole à entendre et la parole à lire.

La parole à entendre : « Les Rétrospectives parlées »

La première partie, constituant une réflexion sur la parole à entendre, est faite de « Rétrospectives parlées » ; trois artistes, dont les propos ont été enregistrés, racontent leur rétrospective idéale. La diffusion sonore de ces interviews constitue l’unique matière qui nous est présentée. La pièce dans laquelle on entre est entièrement noire, vide, rien ne vient parasiter l’écoute. Seul un écran est posé à même le sol, sur lequel défile en blanc sur fond noir la traduction française des propos que l’on entend simultanément. Avec « Rétrospectives parlées », on comprend donc qu’il est uniquement question de l’écoute du propos de l’artiste.

La parole à entendre est éphémère. Au début, on peut être décontenancé par ce processus d’écoute des œuvres. C’est à nous de prendre les informations qui nous sont données pour tout garder en mémoire. Cette reflexion sur l’éphémère est à l’image des artistes présentés : Gustav Metzer (dont la pratique est placée sous le signe de la destruction, faite de performances et d’œuvres éphémères), David Medalla (s’inscrivant dans le mouvement de l’art cinétique) et Yona Friedman (architectures amovibles, recyclage de matériaux…). Ils nous guident par leur voix. C’est à nous de constituer notre propre exposition en fonction de ce qui nous est donné à imaginer, de créer notre expérience, nos images mentale. Ces enregistrements sonores sont de précieux témoignages d’artistes et sont aussi, paradoxalement, peut-être plus complets qu’une exposition traditionnelle, car les artistes y exposent leurs convictions et présentent un regard souvent critique sur leur propre travail.

La parole à lire : Une exposition à être lue

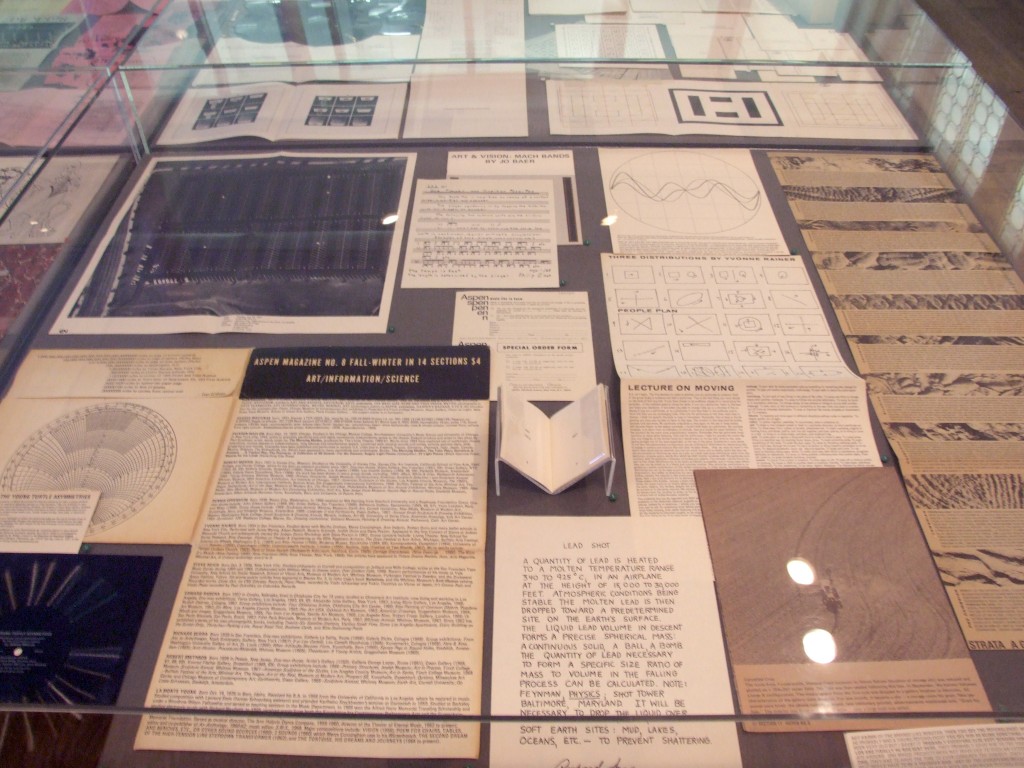

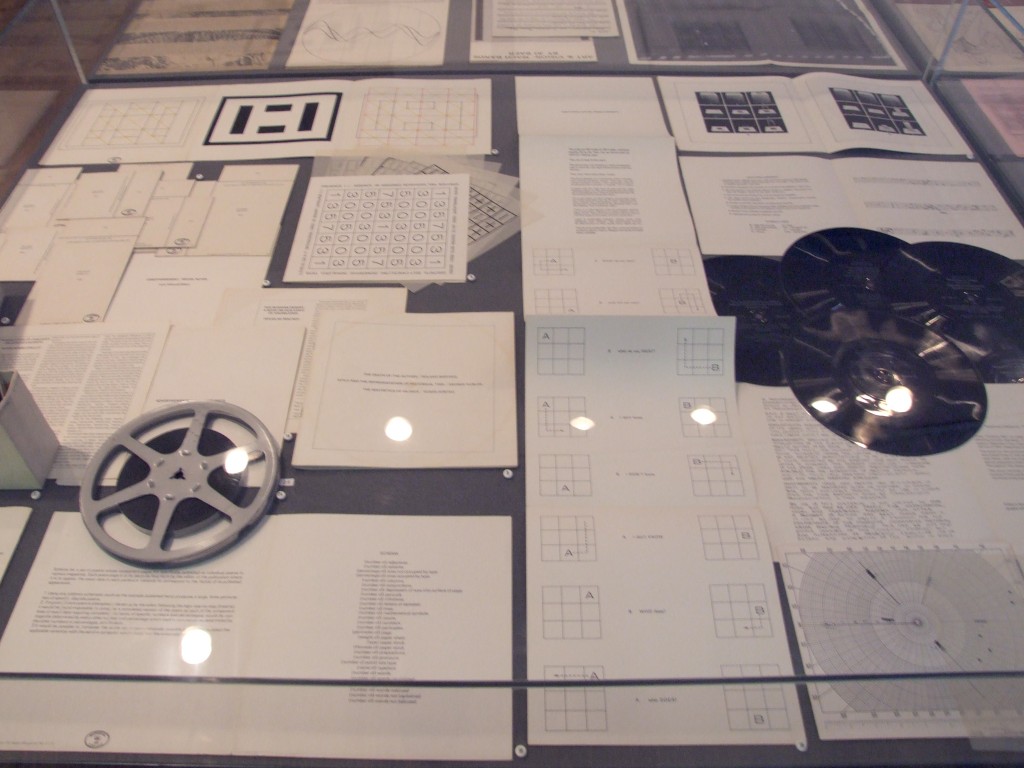

La deuxième partie de « Une exposition parlée » se déroule au sous-sol du Jeu de Paume. La disposition de la salle est à nouveau réduite à son strict minimum. Des cartons sont posés sur des palettes en bois, quelques uns sont ouverts. Dedans, plusieurs exemplaires d’un même livre, tout droit sortis de l’imprimerie, prêts à être déballés. Une étiquette est collée sur chaque carton : « Livre de textes ». On peut piocher dedans et se servir : ce sont des textes prêts à être lus et joués.

Une exposition à être lue, c’est d’ailleurs le nom de cet ouvrage, dans lequel douze textes d’artistes sont écrits et pensés pour êtres lus à voix haute : poèmes, chansons, théâtre, nouvelles… Le panel est large. Et là encore, c’est au lecteur d’interpréter cette exposition en s’appropriant les textes par la lecture qu’il en fera. C’est le livre qui devient l’espace d’exposition. Les mots sont les œuvres dont le public doit faire l’expérience en devenant lecteur actif. Le texte est envisagé comme une partition : une suite d’éléments graphiques et typographiques représentant des sons définis, musicaux ou vocaux, mais que chacun interprétera selon sa propre sensibilité.

Une exposition à être lue est mise en regard avec l’œuvre de Idris Kahn Struggling to Hear… After Ludwig van Beethoven Sonatas, exposée dans la même pièce. C’est une œuvre imposante, de près de trois mètres de haut. On y voit des partitions musicales superposées, surimprimées. Créant une sorte de nuée de portées, chaque passage est rendu indéchiffrable.

Idris kahn – “Struggling to Hear… After Ludwig van Beethoven Sonatas”

“The viewer observes one of my images as something that is not a frozen moment but an image made up of many moments and that is created over ‘time’ rather than taken.”

Ce parallèle avec l’œuvre de Idris Kahn met en avant la notion de dématérialisation de l’œuvre sonore. Musique ou parole, l’éphémère est amené à être fixé, écrit.

Mais qu’en est-il du livre Une exposition à être lue et du parallèle entre édition et exposition ? C’est un outil servant de base à l’interprétation du lecteur. Exit les fantaisies graphiques, le livre est au service des textes qu’il met en avant. Une attention particulière est portée au traitement typographique : des codes ortho-typographiques précis sont appliqués à chaque genre de texte (théâtre, nouvelle etc.). Corps, graisses, italiques… : les caractéristiques typographiques et la ponctuation reprennent ici une valeur essentielle car ils constituent les seules perches dont on peut se saisir pour l’interprétation.

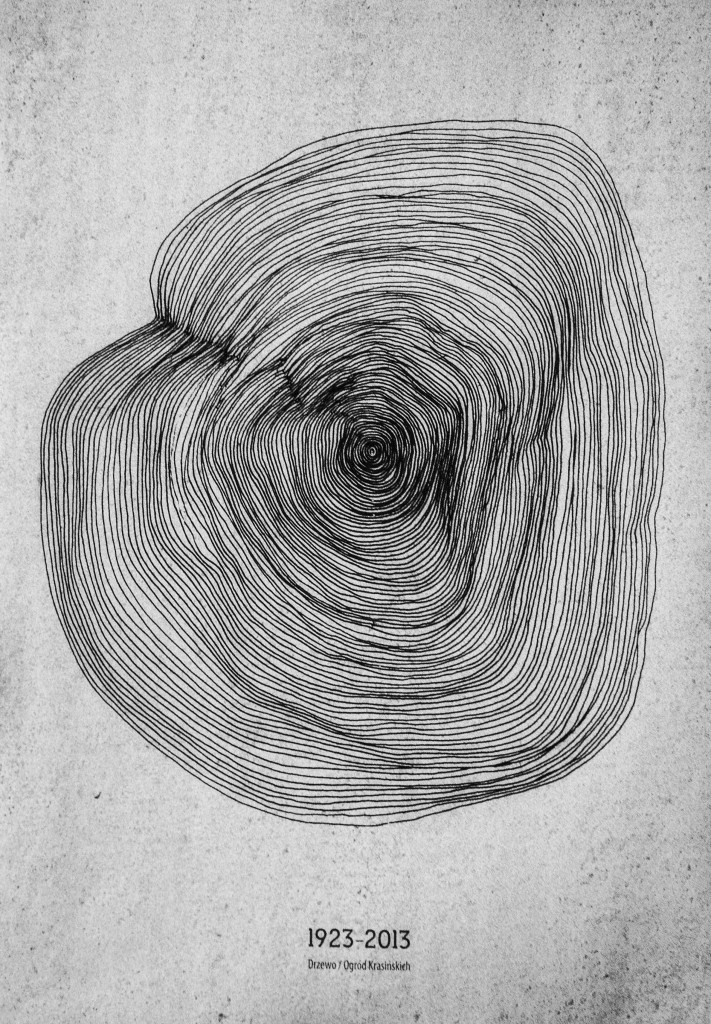

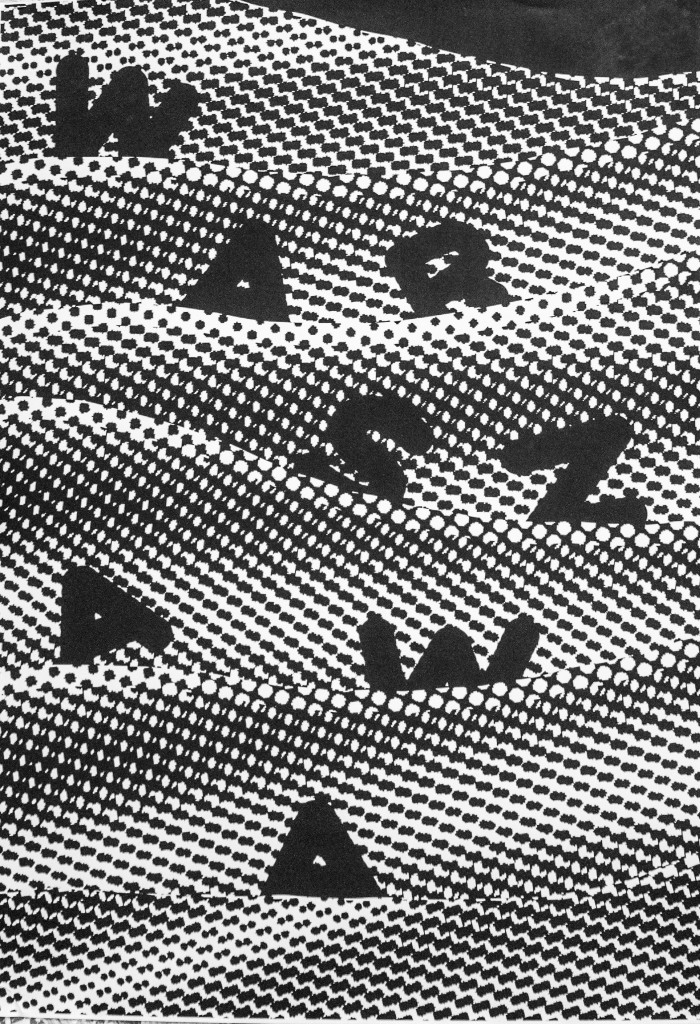

En clin d’œil à l’œuvre de Idris Kahn, on retrouve en quatrième de couverture la reproduction de Cloud de Matt Golden, une superposition typographique conduisant à la saturation du format. Mathieu Copeland en étant à sa quatrième exposition parlée, il a déjà édité quatre volumes de Une exposition à être lue. À chaque édition, la quatrième de couverture est habillée par une œuvre de Matt Golden, qui se décline au fil des parutions sur le principe de Cloud, mettant en avant la notion de collection.

En clin d’œil à l’œuvre de Idris Kahn, on retrouve en quatrième de couverture la reproduction de Cloud de Matt Golden, une superposition typographique conduisant à la saturation du format. Mathieu Copeland en étant à sa quatrième exposition parlée, il a déjà édité quatre volumes de Une exposition à être lue. À chaque édition, la quatrième de couverture est habillée par une œuvre de Matt Golden, qui se décline au fil des parutions sur le principe de Cloud, mettant en avant la notion de collection.

Détail de « Cloud », de Matt Golden

« Mais dans ce cas là, si il n’y a rien à exposer, on n’appelle pas ça une exposition ! ». En effet. C’est le type de réaction que des personnes déçues, voire agacées, ont pu avoir lors de cet évènement. Pour ma part, je n’ai pu qu’apprécier l’audace de cette programmation, qui fait preuve d’une grande fraîcheur. Cette réflexion sur la forme de l’exposition m’a aussi rappelé certaines des interrogations qui ont pu être soulevées avec le Musée imaginaire, sujet proposé dans le cadre du cours de Jérôme Saint-Loubert Bié.

Prochain rendez-vous : « Une exposition sans textes », qui est annoncée comme prenant le contrepied de « Une exposition parlée» » À partir du 21 mars, à la Maison d’Art Bernard Anthonioz de Nogent-sur-Marne.

À voir :

« Suite pour exposition(s) et publication(s) »

(dans le cadre de la Programmation Satellite : février 2013-janvier 2013)

« Une Exposition parlée »

(premier mouvement de “Suite pour exposition(s) et publication(s)” : du 26 février au 19 mai 2013, Musée du Jeu de Paume)

« Une Exposition sans textes »

(deuxième mouvement, prend le contrepied de “Une exposition parlée” : du 21 mars au 19 mai 2013, Maison d’Art Bernard Anthonioz, Nogent-sur-Marne)

Une exposition à être lue / An exhibition to hear read

(Avec Vito Acconci, Delphine Coindet, Gilles Furtwängler, Matt Golden, Alison Knowles, Loreto Martinez Troncoso, Raffaella della Olga, Francesco Pedraglio, Aki Sasamoto, Benjamin Seror et Cally Spooner.)

Conception graphique : Mathieu Copeland.

Livre de 72 pages, tiré à trois-mille exemplaires, gratuit.

Liens :

Mathieu Copeland

Musée du Jeu de Paume

Maison d’Art Bernard Anthonioz