15/04/2013 |

Par Jérôme Saint-Loubert Bié

Nouvelle sélection de travaux pour le sujet de Musée imaginaire dans le cadre du cours “Design graphique éditorial” par les étudiants de l’atelier Communication graphique, année 3.

Cette édition 2012-2013 (premier semestre) fait suite à celle des travaux réalisés au deuxième semestre 2011-2012 (accompagnées d’un descriptif plus complet ici).

La réalisation des projets (impression et reliure) a été suivie par Ju-Young Kim de l’atelier Livre et par Pierre Speich de l’atelier Numérique.

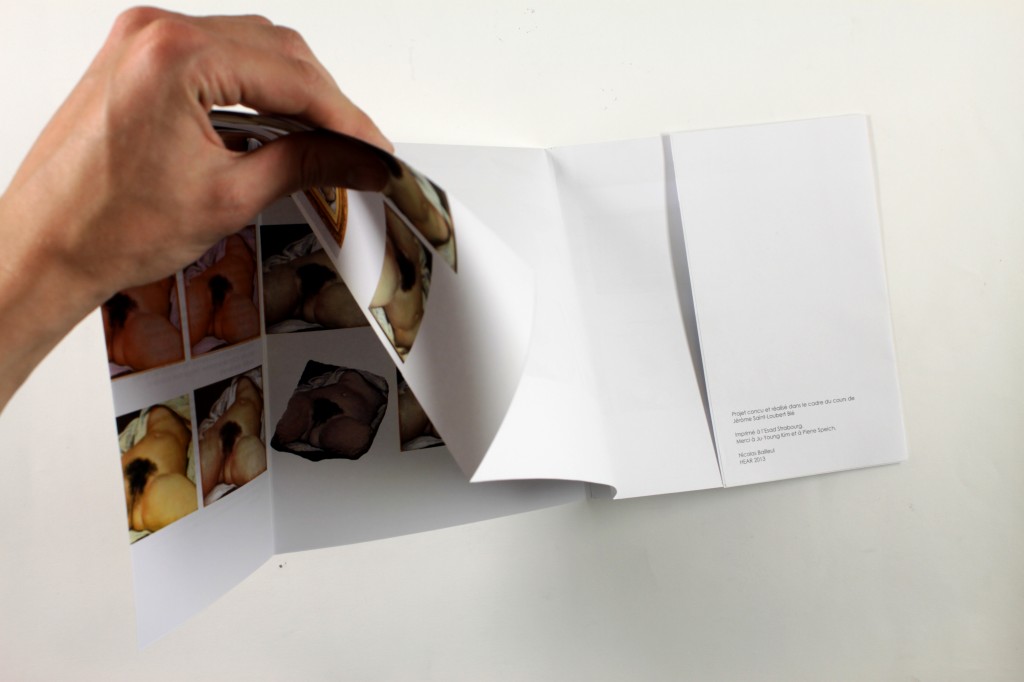

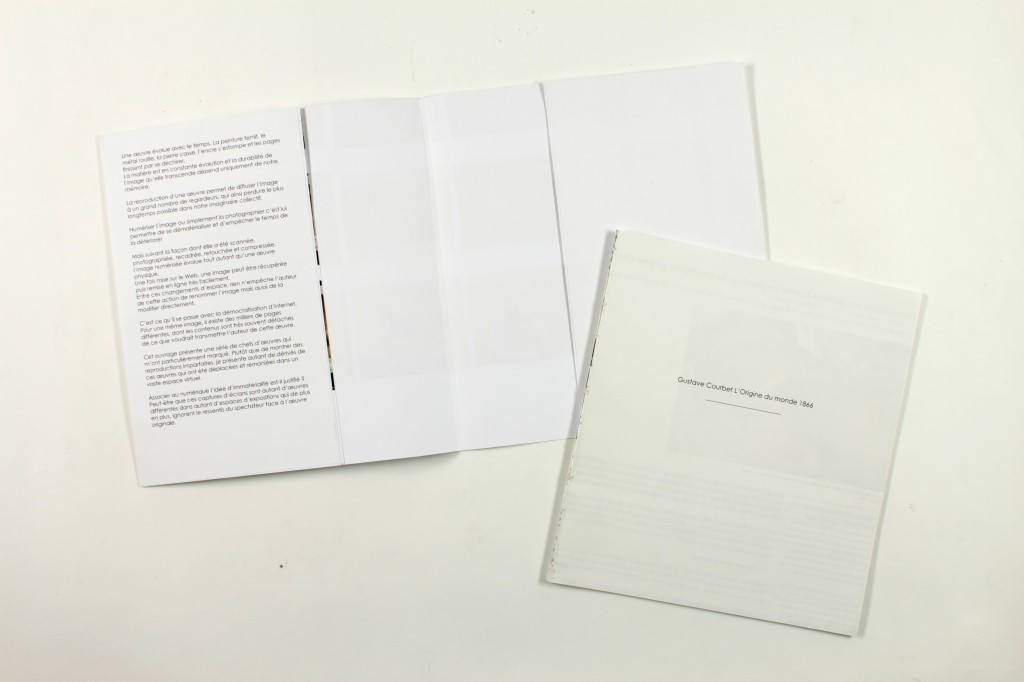

Des originaux, de Nicolas Bailleul

Afficher la gallerie (8 images)

Une œuvre évolue avec le temps. La peinture ternit, le métal rouille, la pierre casse, l’encre s’estompe et les pages finissent par se déchirer. La matière est en constante évolution et la durabilité de l’image qu’elle transcende dépend uniquement de notre mémoire.

La reproduction d’une œuvre permet de diffuser l’image à un grand nombre de regardeurs, qui ainsi perdure le plus longtemps possible dans notre imaginaire collectif. Numériser l’image ou simplement la photographier c’est lui permettre de se dématérialiser et d’empêcher le temps de la détériorer. Mais suivant la façon dont elle a été scannée, photographiée, recadrée, retouchée et compressée, l’image numérisée évolue tout autant qu’une œuvre physique. Une fois mise sur le Web, une image peut être récupérée puis remise en ligne très facilement.

Entre ces changements d’espace, rien n’empêche l’auteur de cette action de renommer l’image mais aussi de la modifier directement. C’est ce qu’il se passe avec la démocratisation d’Internet. Pour une même image, il existe des milliers de pages différentes, dont les contenus sont très souvent détachés de ce que voudrait transmettre l’auteur de cette œuvre.

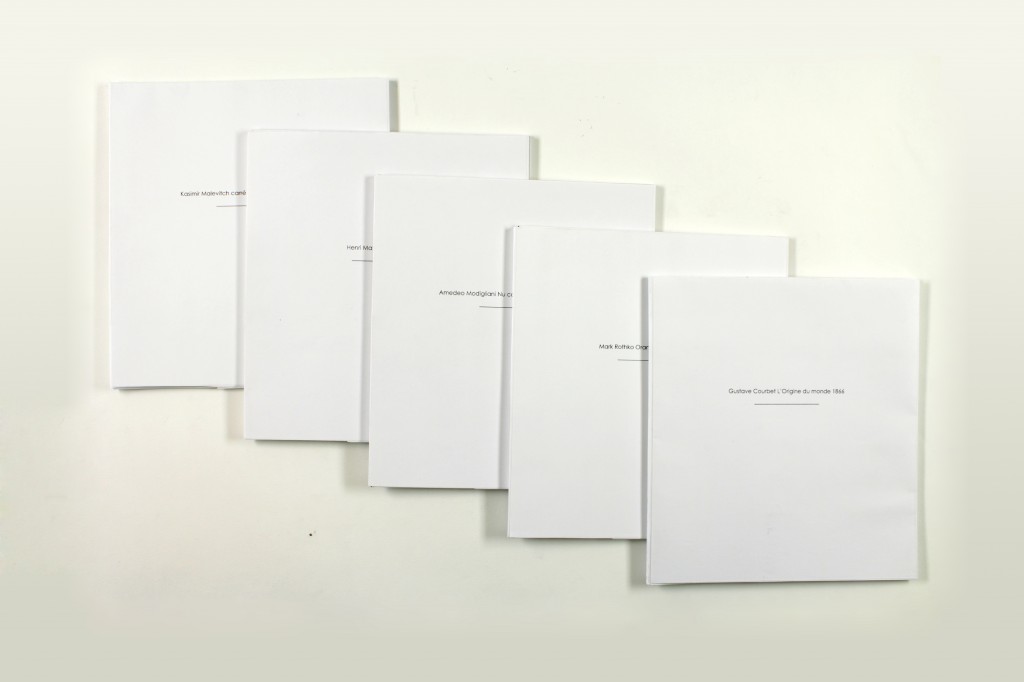

Cet ouvrage présente une série de chefs d’œuvres qui m’ont particulièrement marqué. Plutôt que de montrer des reproductions imparfaites, je présente autant de dérivés de ces œuvres qui ont été déplacées et remaniées dans un vaste espace virtuel.

Associer au numérique l’idée d’immatérialité est-il justifié ? Peut-être que ces captures d’écrans sont autant d’œuvres différentes dans autant d’espaces d’expositions qui de plus en plus, ignorent le ressentis du spectateur face à l’œuvre originale.

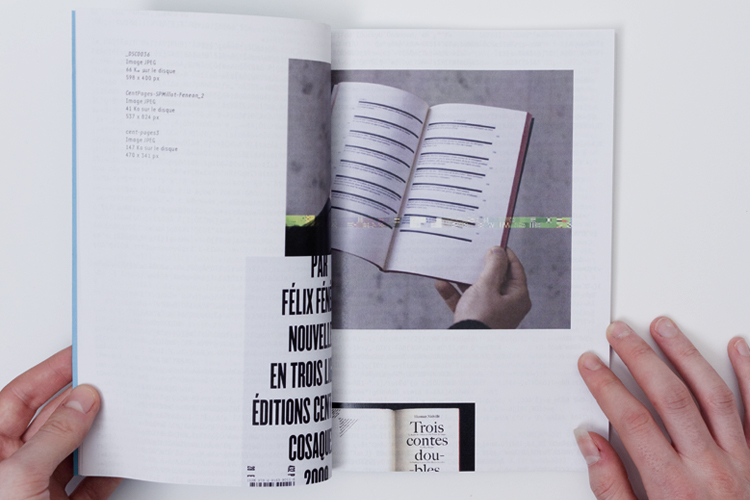

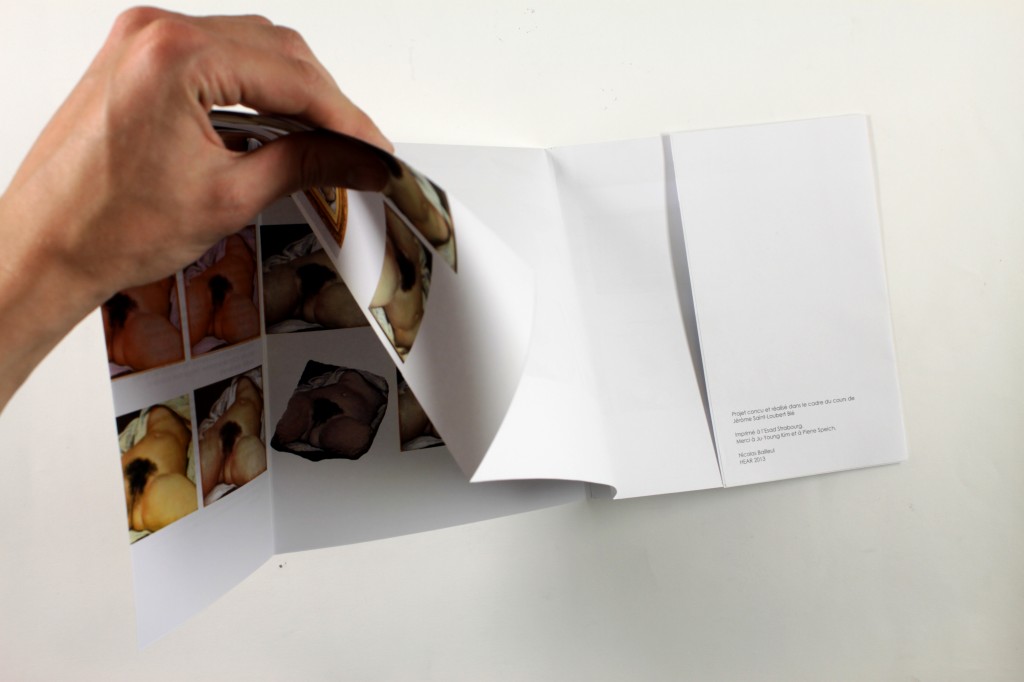

J’aurais vraiment aimé que Kesselskramer n’existe pas, de Julie Deck Marsault

Afficher la gallerie (4 images)

Texte d’introduction de la publication :

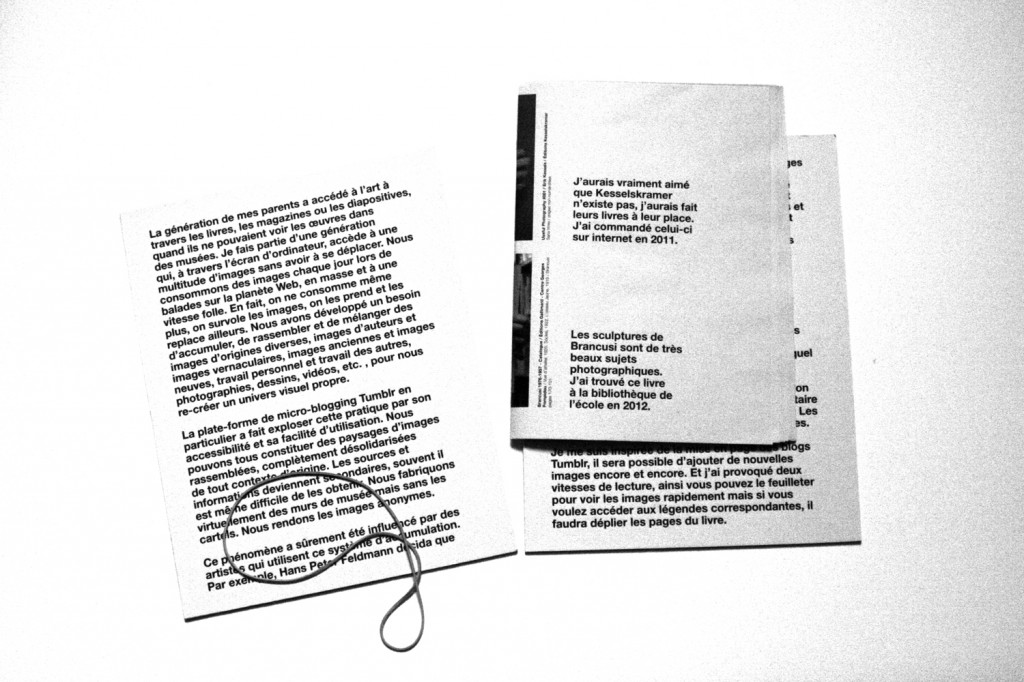

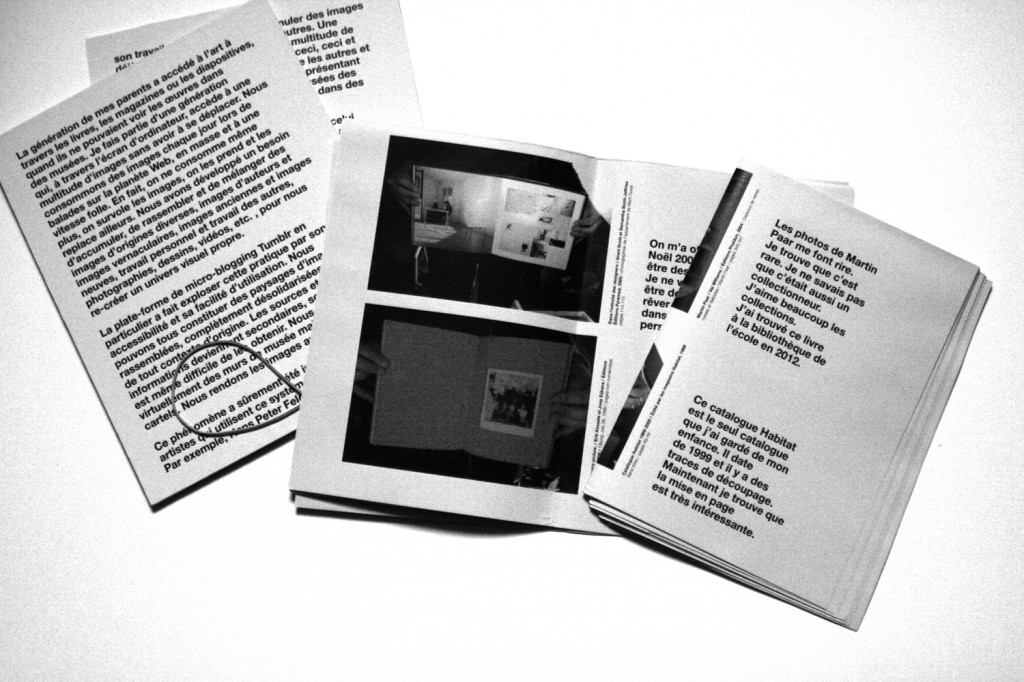

La génération de mes parents a accédé à l’art à travers les livres, les magazines ou les diapositives, quand ils ne pouvaient voir les œuvres dans des musées. Je fais partie d’une génération qui, à travers l’écran d’ordinateur, accède à une multitude d’images sans avoir à se déplacer. Nous consommons des images chaque jour lors de balades sur la planète Web, en masse et à une vitesse folle. En fait, on ne consomme même

plus, on survole les images, on les prend et les replace ailleurs. Nous avons développé un besoin d’accumuler, de rassembler et de mélanger des images d’origines diverses, images d’auteurs et images vernaculaires, images anciennes et images neuves, travail personnel et travail des autres, photographies, dessins, vidéos, etc., pour nous re-créer un univers visuel propre.

La plate-forme de micro-blogging Tumblr en particulier a fait exploser cette pratique par son accessibilité et sa facilité d’utilisation. Nous pouvons tous constituer des paysages d’images rassemblées, complètement désolidarisées de tout contexte d’origine. Les sources et informations deviennent secondaires, souvent il est même difficile de les obtenir. Nous fabriquons virtuellement des murs de musée mais sans les cartels. Nous rendons les images anonymes.

Ce phénomène a sûrement été influencé par des artistes qui utilisent ce système d’accumulation. Par exemple, Hans Peter Feldmann décida que son travail d’artiste serait d’accumuler des images déjà produites, déjà créées par d’autres. Une grande collection constituée d’une multitude de petites collections. Il semblait dire «ceci, ceci et ceci m’intéressent autant les uns que les autres et je leur donne une valeur égale en les présentant au public». Il a fait entrer dans des musées des images que l’on classe habituellement dans des catégories plus ou moins valorisées. Cette démarche questionne le statut de celui qui l’entreprend. Quelle est sa place face aux œuvres qu’il utilise, face aux sources, face à

la reproduction, face à la ré-appropriation ?

Sur Tumblr, la démarche se rapporte à une accumulation muette. Pas de confrontation, pas de mise en parallèle.

En réaction à cet accès facile aux images, j’ai fabriqué un livre dans lequel on ne trouve que des images issues de livres que je possède ou que l’on m’a prêtés. Mais je photographie ces objets avec la webcam de mon ordinateur pour garder cette étape supplémentaire de reproduction qui est le passage par l’écran. Les images deviennent moins lisibles, moins visibles. Je me suis inspirée de la mise en page des blogs Tumblr, il sera possible d’ajouter de nouvelles images encore et encore. Et j’ai provoqué deux vitesses de lecture, ainsi vous pouvez le feuilleter pour voir les images rapidement mais si vous voulez accéder aux légendes correspondantes, il faudra déplier les pages du livre.

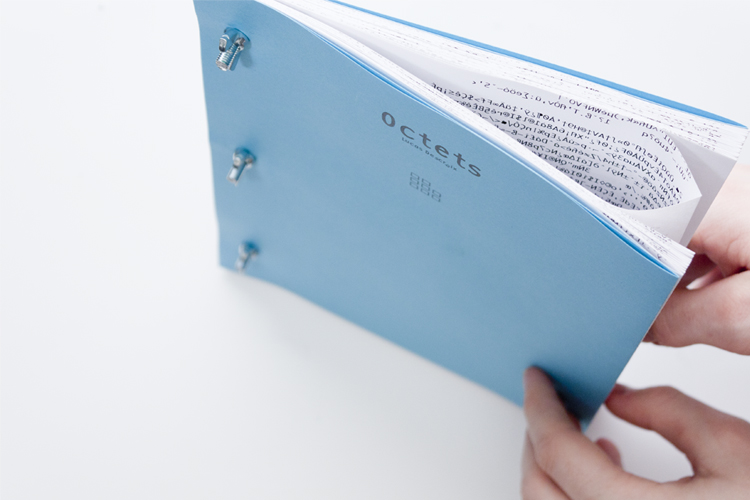

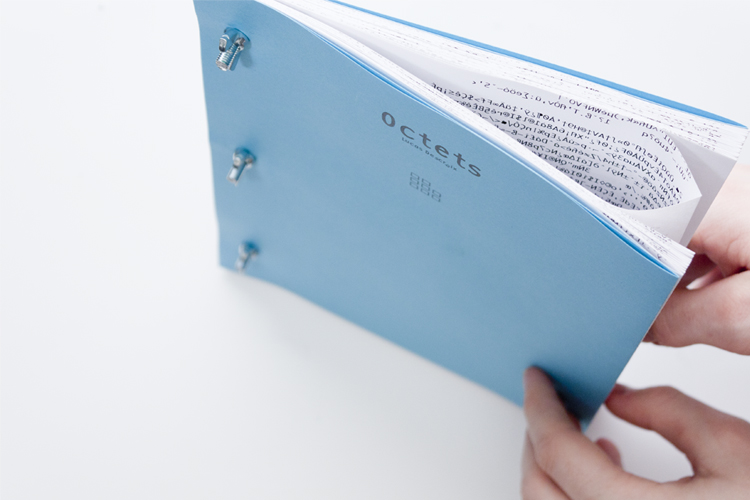

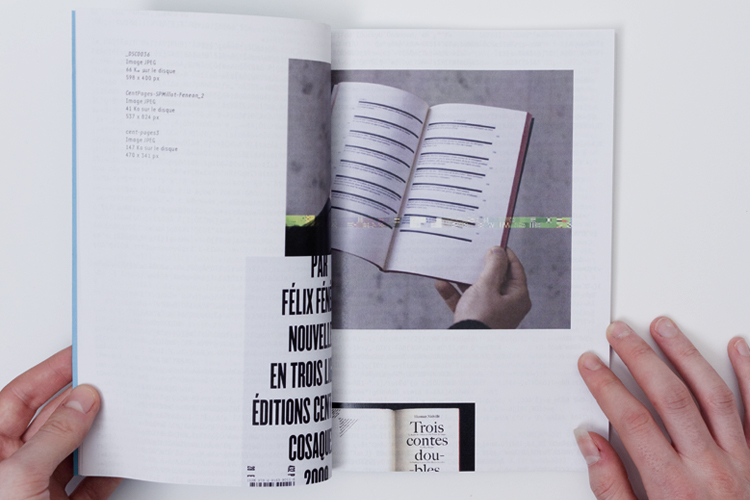

Octets, de Lucas Descroix

Afficher la gallerie (8 images)

Cette publication de mes références s’appuie sur l’observation suivante : la quasi-totalité des images que nous entourent aujourd’hui sont – ou ont été – des fichiers numériques. Elles sont alors un ensemble de données codées, un format de compression, un nombre d’octets. Cette réalité, celle d’une fragilité, m’a amené à mettre à jour une structure et à la questionner. Des

images.jpg à la

typographie.ttf, tout est altéré, abîmé, voire détruit. Les références utilisées sont celles des fichiers plus que de leur contenu.

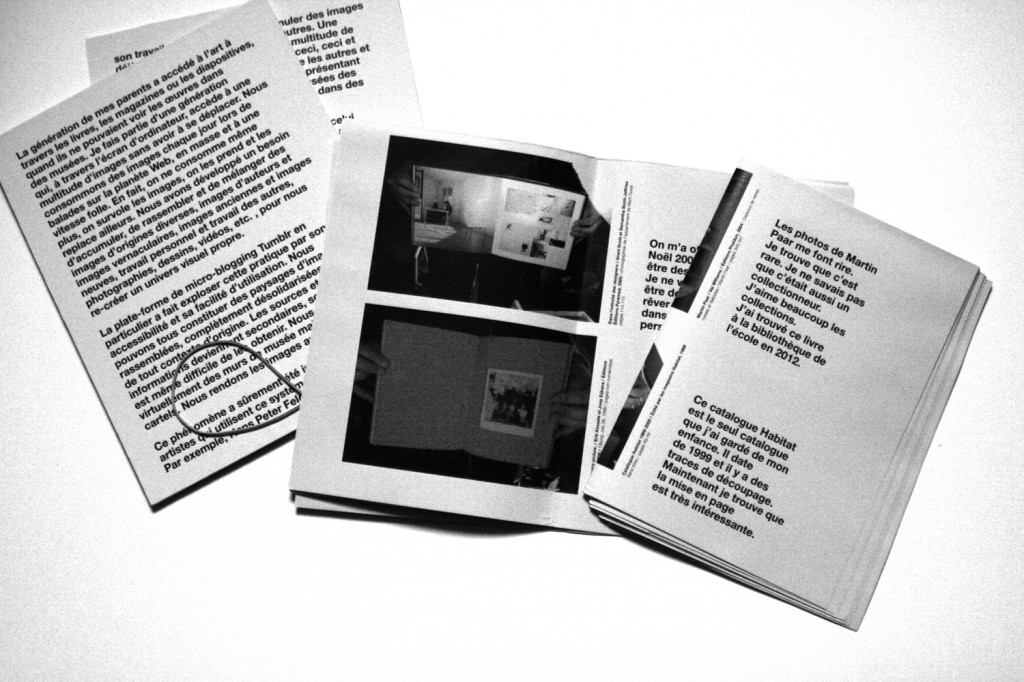

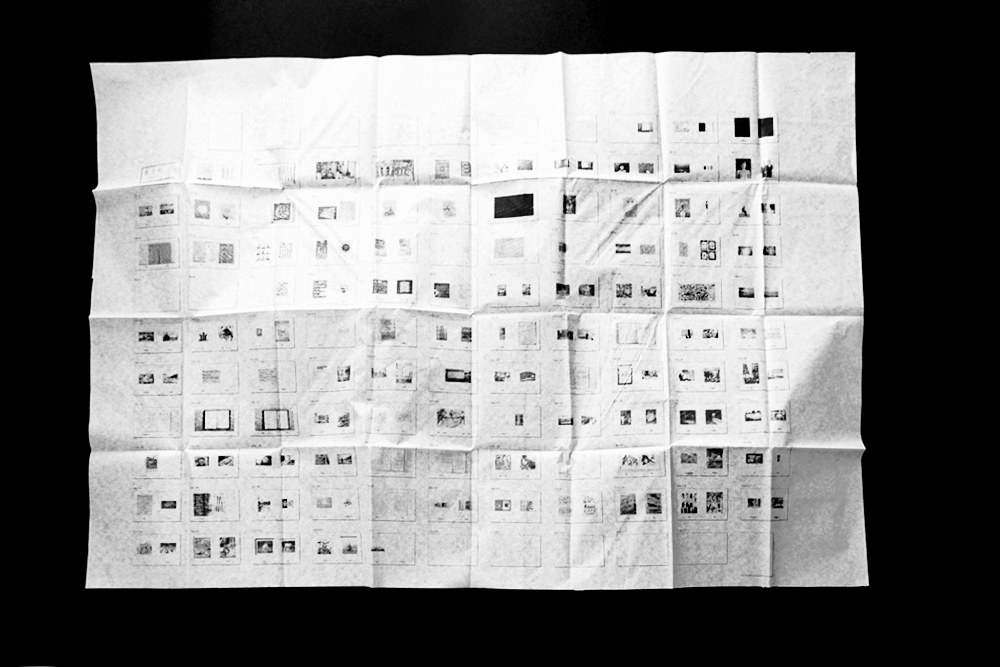

, de Léna Robin

, de Léna Robin

Afficher la gallerie (8 images)

Mon édition s’appuie sur un constat : chacune des mes références peut être rattachée soit à la notion d’ordre (graphisme épuré à la Kenya Hara, images religieuses tribales, listings de John Baldessari…) soit à la notion de désordre (performances de Ewa Partum, groupes de graphistes engagés, street-art…). Rassemblées dans un volume unique, elles sont initialement classées dans l’une des deux parties désignées par des symboles géométriques et universels :  et

et  .

.

L’ensemble des pages est remanié de façon aléatoire et re-disposé au hasard. La reliure accidentelle vient troubler l’ordre initial du livre et propose un vis-a-vis d’images parfois inattendu. Chaque édition devient unique.

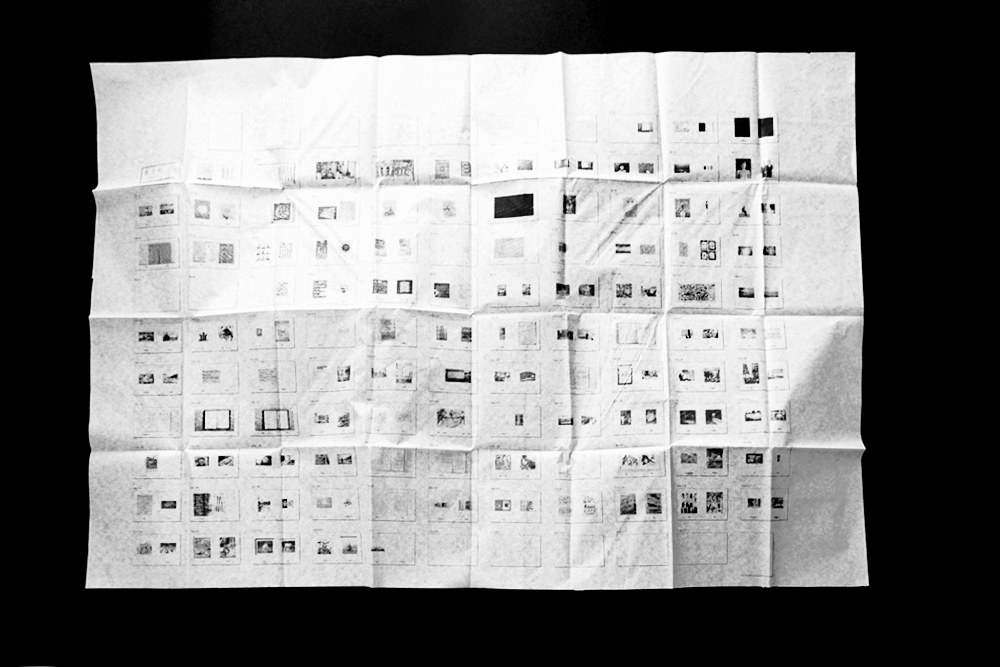

Un poster glissé dans le livre, à la manière d’un erratum, permet de reconstituer grâce à un chemin de fer l’agencement des pages, tel qu’il était prévu au début.

Extrait de l’introduction :

« Cette édition est le fruit d’un constat. En tentant de rassembler mes différentes expériences visuelles, je me suis rendue compte que l’ensemble qui résultait était d’une grande hétérogénéité. Quelques jours plus tard, je remettais la main sur le dépliant d’une exposition à laquelle je m’étais rendue un an auparavant. Je regardai à nouveau attentivement le document ; il expliquait la façon dont certaines tribus canalisaient par la pratique de rituels spécifiques les esprits et forces négatives, présents dans leur vision de l’univers. Or, cette fois-ci, ce ne furent pas les images et leur description qui m’interpellèrent, mais le nom de l’exposition elle-même : « Les Maîtres du Désordre ».

Immédiatement, j’établis un parallèle entre cet oxymore et des lectures et réflexions personnelles que j’avais eues récemment. Cette dualité entre chaos et organisation allait être déterminante dans la suite de mes recherches.

De ce brassage d’images hétéroclites résultait une constante. De chacune de ces images se dégageait à chaque fois la notion de  ou de

ou de  , que ce lien soit rationnel ou subjectif, qu’il s’exprime par la forme ou par le sens.

, que ce lien soit rationnel ou subjectif, qu’il s’exprime par la forme ou par le sens.

Mêler  et

et  dans un même ouvrage s’est avéré compliqué. Un livre relié étant régi par un ordre de pages établi, il fallait que le

dans un même ouvrage s’est avéré compliqué. Un livre relié étant régi par un ordre de pages établi, il fallait que le  puisse lui aussi s’exprimer dans une structure si rigide. J’ai donc choisi de laisser le hasard opérer et de laisser les pages se réorganiser par elles-mêmes pour déstructurer cette édition, la court-circuiter.

puisse lui aussi s’exprimer dans une structure si rigide. J’ai donc choisi de laisser le hasard opérer et de laisser les pages se réorganiser par elles-mêmes pour déstructurer cette édition, la court-circuiter.

Je voulais que la couverture du livre soit blanche, salissante. Pour être bientôt défraichie.

Dans un livre où règne le  , le

, le  vient reprendre sa place. »

vient reprendre sa place. »

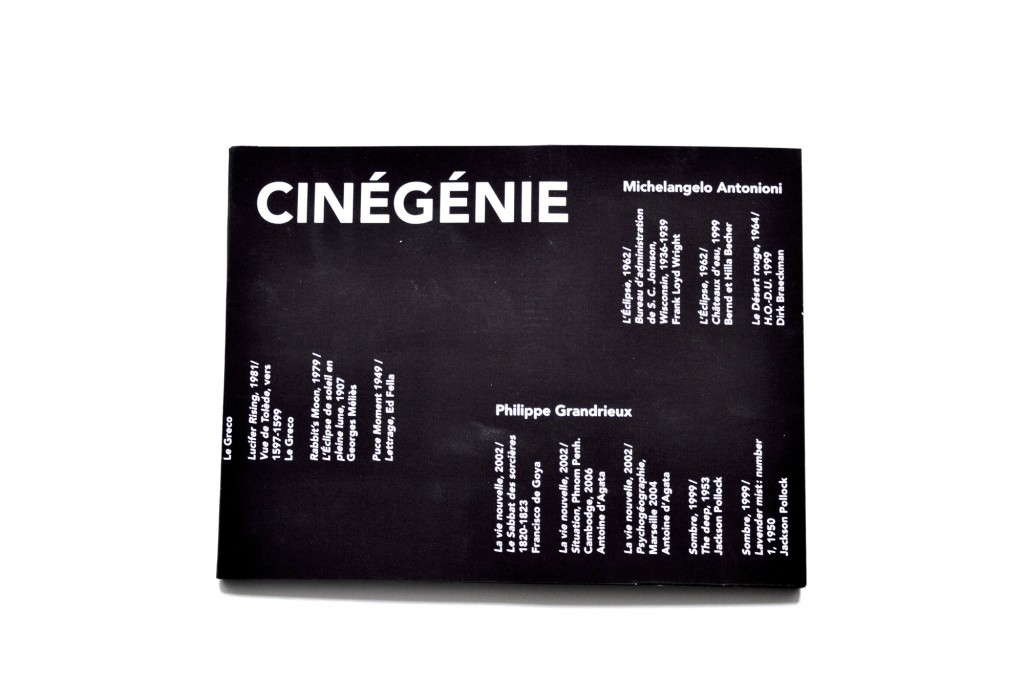

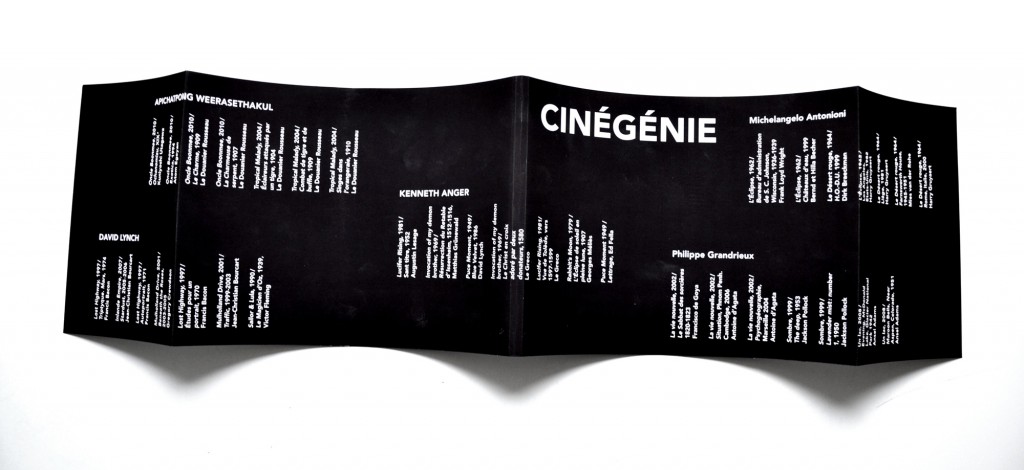

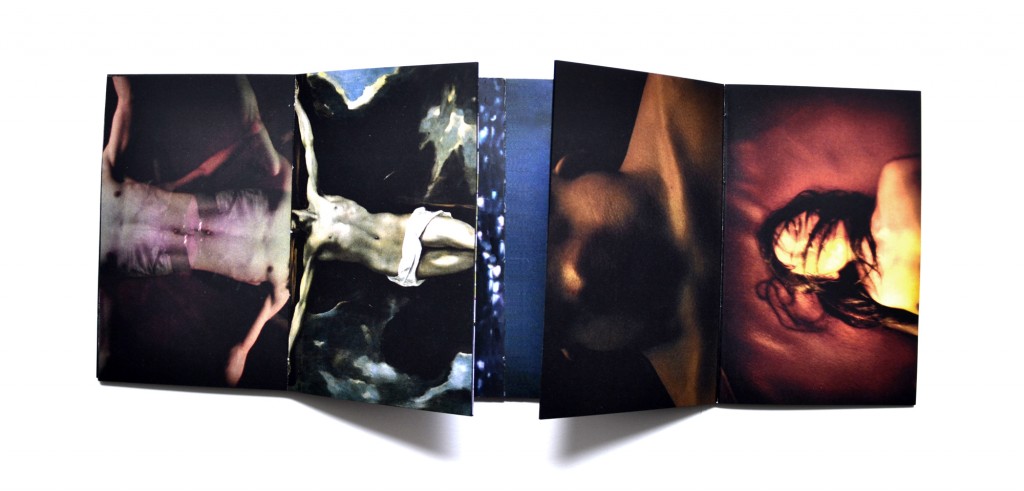

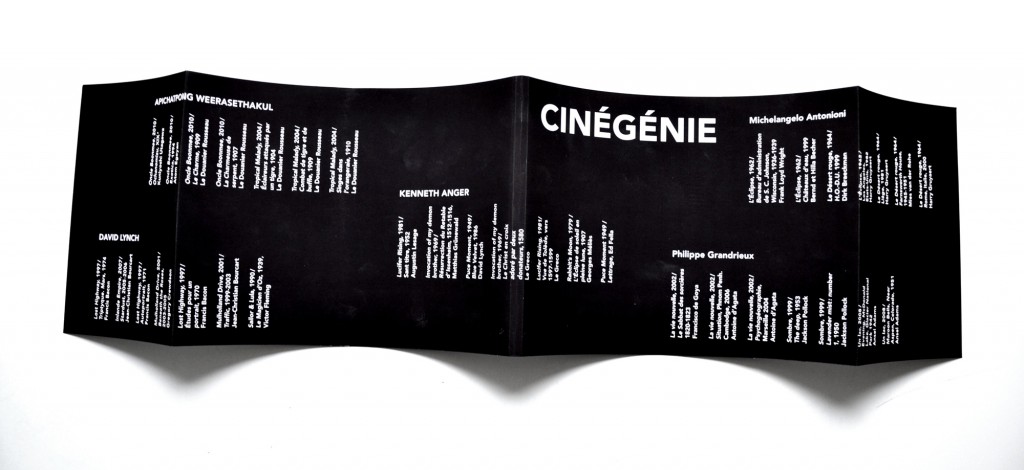

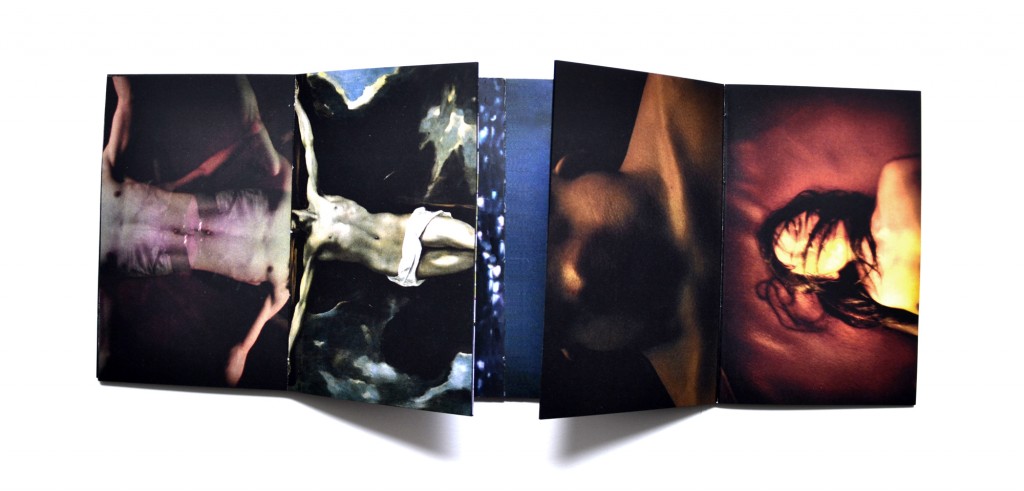

Cinégénie, d’Iris Winckler

Afficher la gallerie (4 images)

Parmi toutes les formes d’expression artistique, le cinéma tient une place privilégiée dans mon imaginaire. Souvent, une œuvre artistique retient mon attention lorsqu’elle entre en résonance avec un film. J’ai décidé de structurer mon musée imaginaire autour d’un circuit de réseaux regroupant motifs, figures ou thèmes qui me sont chers.

Le format à l’italienne rappelle celui de la pellicule 35mm, il s’impose comme une évidence tant du point de vue de la prise en main que de la référence à l’image filmique.