Ed Van der Elsken “imprimés” : les livres du photographe exposés

De notre envoyé spécial à Cherbourg-Octeville (Manche).

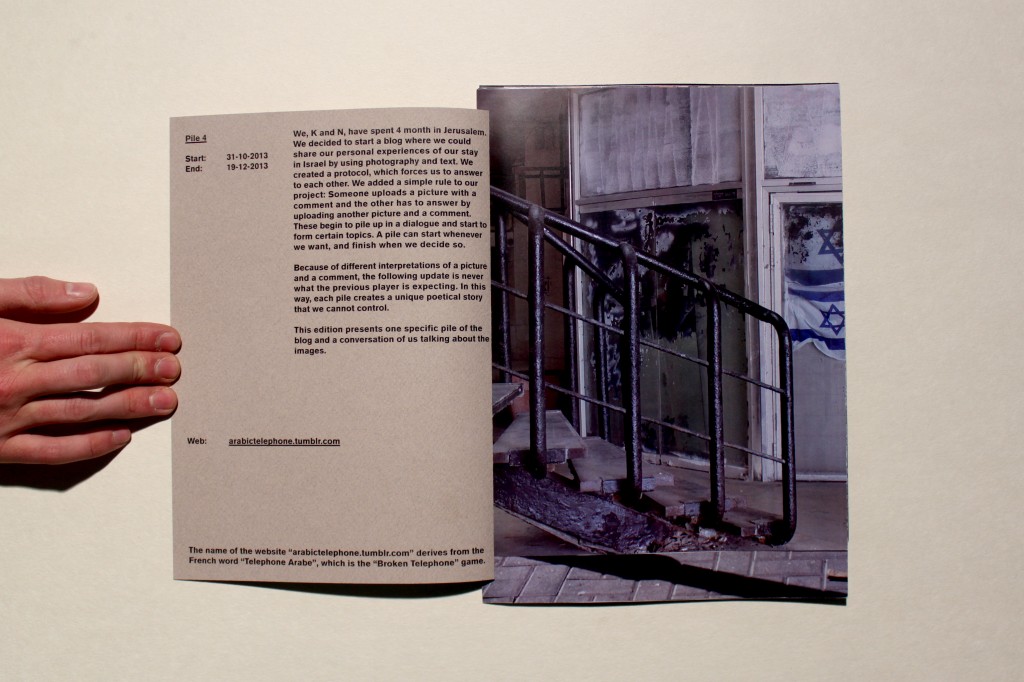

Quoi de plus naturel que de présenter dans un centre d’art dédié à la photographie et qui est tout autant lieu d’exposition qu’éditeur de livres de photographie (ce qui fait la singularité du Point du Jour), une exposition de livres de photographie ? Bien que l’exercice n’aille pas de soi, c’est ce que nous proposent à travers le travail exemplaire du photographe néerlandais Ed van der Elsken (1925-1990) un groupe d’étudiants en design graphique de l’école d’art de Rennes (EESAB), encadrés par les enseignants George Dupin et Kévin Donnot.

Le résultat, magnifiquement réalisé, est le fruit d’une collaboration entre les étudiants, les enseignants qui ont accompagné le projet et proposé le matériau de l’exposition, et le centre d’art. George Dupin, lui-même photographe et artiste (et – autant le préciser – ancien collègue), a confié aux étudiants les quelques soixante-dix ouvrages issus de sa propre collection et accepté de laisser les étudiants les manipuler (et donc les maltraiter !) pour les étudier, tout au long de leurs recherches, avec l’idée que les livres – de véritables trésors et références historiques en ce qui concerne ceux de Van der Elsken – ne sont pas destinés à mourir dans une bibliothèque, mais doivent être partagés.

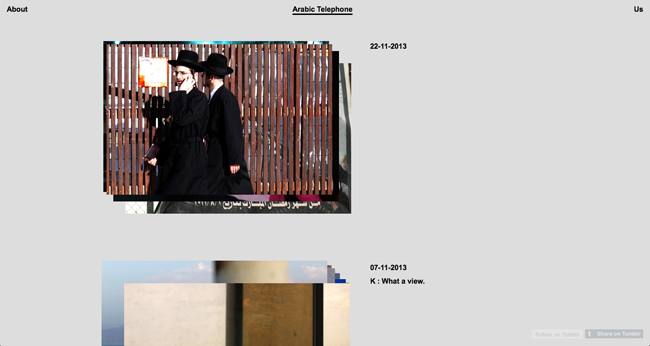

Après une première exposition à Rennes et durant trois workshops qui se sont déroulés in situ, les étudiants ont élaboré différentes stratégies de monstration des ouvrages, en dialogue avec les responsables du lieu qui ont accepté de se prêter au jeu. Un jeu qui permet de questionner – en écho avec l’activité même du centre d’art/éditeur –, la nature et la place du livre dans le travail d’un photographe tout en montrant le travail photographique lui même. Car en ce qui concerne celui de Van der Elsken, il est admirable aussi bien d’un point de vue photographique que de celui de la conception des livres, et il serait donc réducteur de n’en présenter que l’un des deux aspects. Et, plus généralement, comment montrer des livres, les exposer, les partager ? On le sait, présenter des livres dans une exposition est un exercice difficile, voire contradictoire avec la nature d’un objet destiné à la consultation individuelle, et souvent frustrant, auquel beaucoup s’essayent, en particulier ces dernières années. Y parvenir, comme ont su le faire les étudiants de Rennes, sans trahir le contenu même des ouvrages est une véritable réussite.

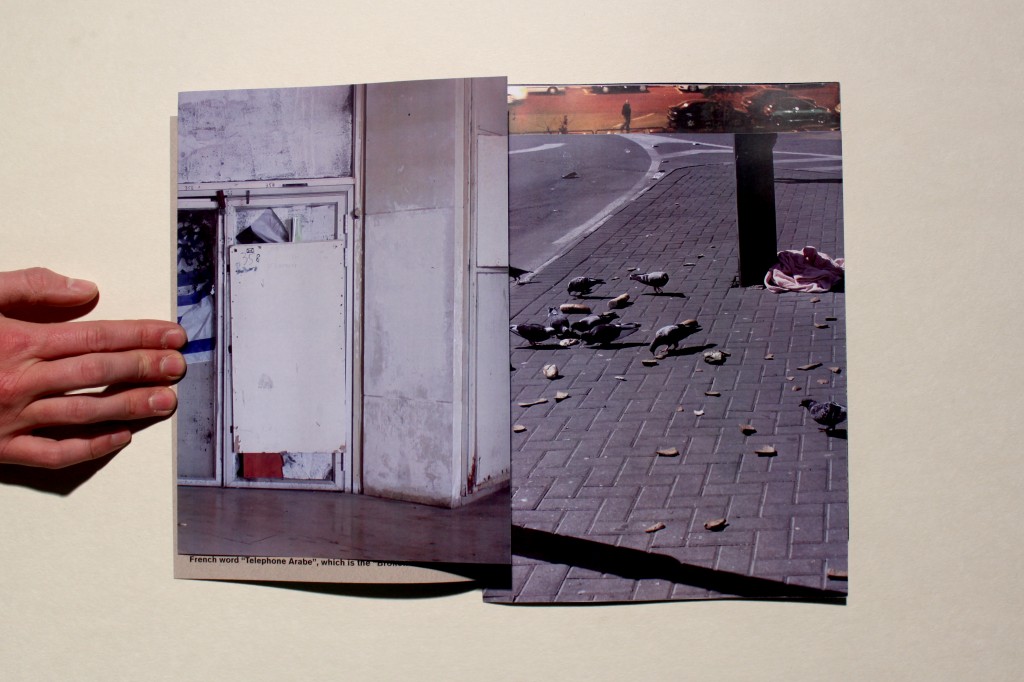

Pour chaque livre un dispositif singulier a été pensé par les étudiants, et chaque livre est systématiquement montré de plusieurs manières (à travers un exemplaire du livre, une réédition, les pages accrochées au mur, filmées en vidéo, photographiées…). Différentes éditions du même livre sont présentées, notamment sur le mur d’ouverture sur lequel sont accrochées des boîtes en Plexiglas contenant les sept ouvrages que l’on retrouve au fil de l’exposition, au milieu d’un immense montage photographique qui reproduit en trompe l’œil des double pages d’autres livres du photographe.

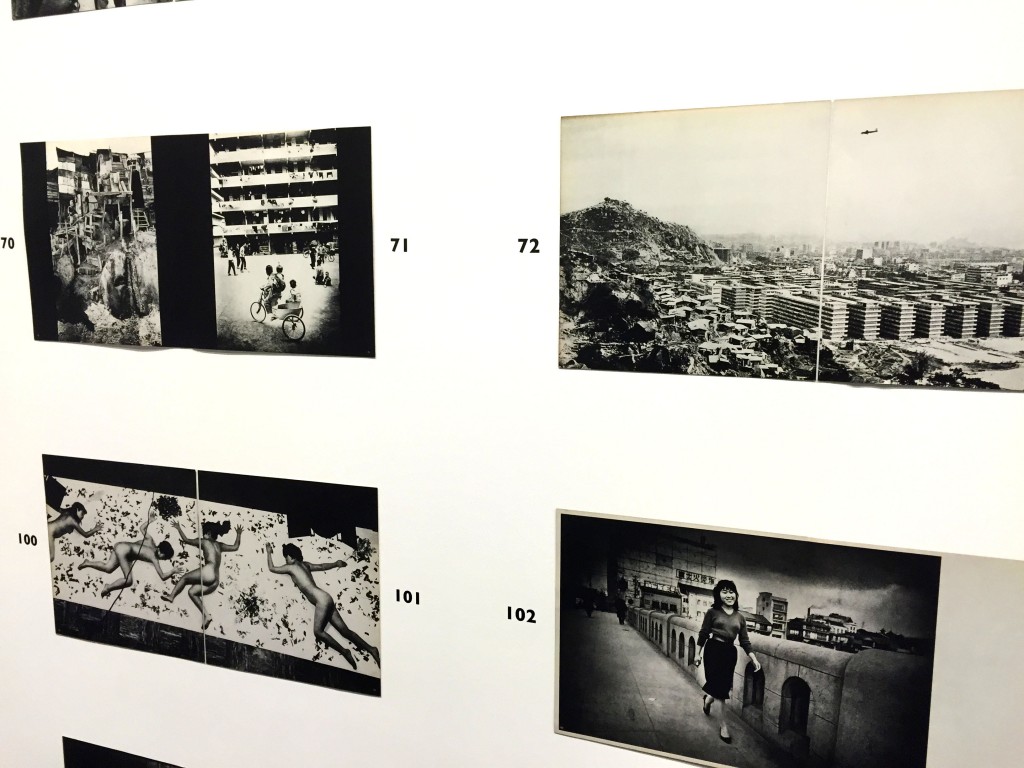

Plusieurs ouvrages ont été démantibulés, découpés, et les pages accrochées directement au mur, ce qui permet de rendre les livres accessibles et de comprendre comment ils ont été conçus et fabriqués, leur structure, mais aussi d’apprécier réellement la qualité de l’impression (le plus souvent en héliogravure, procédé de prédilection pour les livres de photographie à l’époque, qui produit des noirs charbonneux particulièrement profonds), la qualité du papier, le format, etc… Altérer un livre de cette manière, irréversible, peut sembler surprenant au premier abord de la part d’amateurs de livres, mais il ne faut pas oublier qu’un livre n’est pas un objet unique, irremplaçable, et que ce procédé d’accrochage permet de les rendre accessibles aux visiteurs de l’exposition et donc de diffuser le travail du photographe auprès d’un plus grand nombre grâce à des ouvrages qui autrement resteraient parmi d’autres livres sur une étagère sans nécessairement être consultés.

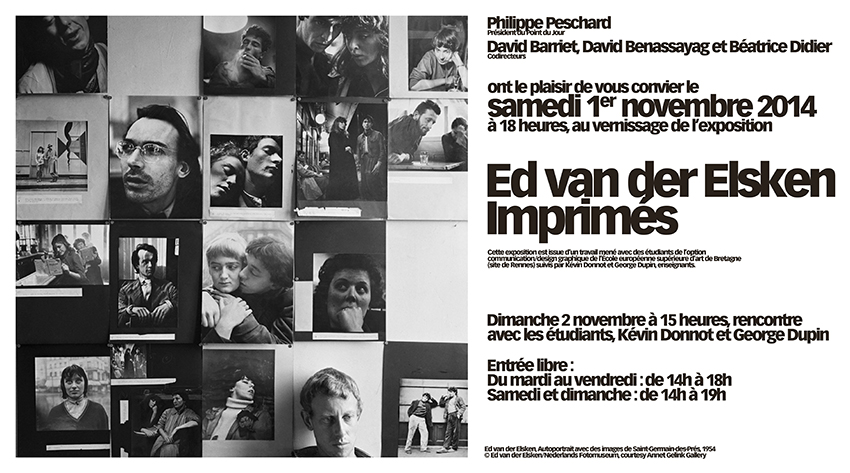

La photographie de (et par) Van der Elsken qui a servi pour l’affiche et le carton d’invitation, et que l’on retrouve dans l’exposition sous forme d’agrandissement géant, lui sert d’introduction : c’est un autoportrait dans lequel le photographe pose dans un coin de l’image, devant les portraits photographiques constituant le « chemin de fer » de l’un de ses ouvrages (Love on the Left Bank), ce qui permet d’apercevoir la manière dont il travaillait à ses livres. Bagara a été démonté et exposé au mur cahier par cahier et la couverture, ainsi que la jaquette sont également exposés recto et verso (il a fallu pour chacun des livres découpés en démonter deux exemplaires), ce qui permet même de voir, (chose rare !), l’intérieur du dos. Jazz est déroulé sous forme d’un clavier de piano composé de reproductions, placé sous des tirages encadrés de photographies issues du livre, « habillées » de fragments d’une conversation travaillés typographiquement. Une « table » présente, face a un mur d’images et de pages découpées, une vidéo sur un écran horizontal montrant des mains manipulant et comparant les photographies contenues dans Hallo aux mêmes images trouvées dans d’autres publications. Cela questionne la nature matricielle de l’image photographique, et sa capacité à changer de formats et de supports, capacitée décuplée lorsqu’elle est imprimée.

Sans rentrer dans le détail de chaque dispositif, la présentation de chacun des sept livres sélectionnés parmi les presque quatre-vingt que le photographe a produits a fait l’objet d’une réflexion particulière, en fonction de son contenu, de son format, de son mode de fabrication et des éléments documentaires disponibles. On notera aussi une véritable volonté didactique, notamment en rendant systématiquement accessibles sous formes de facsimilés, les textes des ouvrages.

Le livre est pour beaucoup de photographes, et bien plus que l’exposition, le médium de prédilection pour montrer leurs images et les monter en séquences. Il est souvent une finalité. La prouesse ici était de transcrire, à travers le médium de l’exposition justement, le travail éditorial de Van der Elsken, sans pour autant mettre sur un second plan les images, car c’est tout de même le travail du photographe, dans cette forme particulière, qui en est l’objet. Le contexte pédagogique et la manière dont le processus de conception de l’exposition s’est déroulé à certainement permis d’envisager l’exposition comme un expérimentation – loin de réponses attendues – que l’on voit rarement aussi aboutis dans des institutions.

Étudiants : Axel Benassis, Chloé Bernhardt, Justin Bihan, Mélissa Brion, Cyril Cosquer, Alice Dhinaut, Marie Hume, Azur Lucas, Marie Remize et Manon Riet.

—Ed van der Elsken, imprimés

Exposition du 2 novembre 2014 au 1er février 2015

Le Point du Jour

109, avenue de Paris

50100 Cherbourg-Octeville

Mercredi, jeudi et vendredi, de 14h à 18h

Samedi et dimanche, de 14h à 19h

Catégorie: Observatoire | Laisser un commentaire