Interview : Vincent Broquaire

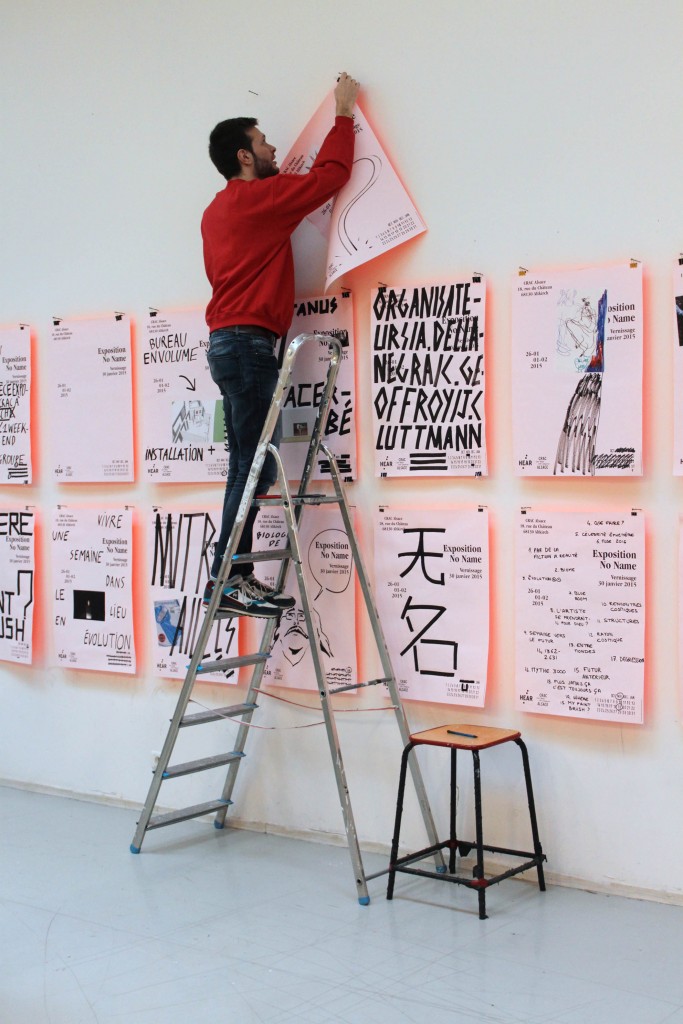

J’ai découvert Vincent Broquaire quand je suis arrivée en première année à l’école. Son projet de diplôme (dans la même idée que la vidéo ci-dessous, performance au musée des Beaux-Arts de Nantes) m’avait beaucoup marquée. C’est pour cette raison que j’ai voulu prendre de ses nouvelles. Il a accepté de répondre par email à mes questions en revenant sur ses années passées à l’école, ses premiers projets professionnels, et son actualité.

Screen to screen 3, 2011, performance, 12 min, musée des Beaux arts de Nantes

Pouvez-vous vous présenter ?

Je suis artiste et je vis à Strasbourg. Je travaille principalement avec le dessin, qui peut s’étendre vers des films d’animation, dispositifs, œuvres en ligne, installations vidéo et performances.

Je suis représenté par la galerie Xpo à Paris, qui représente également Paul Souviron (diplômé des arts décos en 2008, section Art).

J’ai au départ commencé par une formation de design graphique au lycée en Bretagne à Auray et ensuite je suis entré à l’école supérieure des Beaux-Arts de Lorient jusqu’au DNAP. Enfin, j’ai conquis le grand Est. J’ai terminé avec le DNSEP en communication graphique aux arts décoratifs de Strasbourg.

Vous êtes aujourd’hui artiste pourtant vous avez étudié dans la section de graphisme à la Haute école des arts de Rhin. Pourquoi le choix de l’atelier de communication graphique plutôt que l’option art ?

Ça s’est fait plutôt spontanément, j’ai guidé mon parcours comme je l’entendais sur le moment.

Bien qu’étant étudiant en communication graphique j’avais toujours un regard sur l’art et était influencé autant par des artistes que par le travail de certains dessinateurs et graphistes. Je voyais la chose de manière transversale et non cloisonnée. Que l’on puisse opérer dans divers champs et les faire communiquer me paraissait naturel, particulièrement dans une école d’art. Je pense qu’il n’y a pas de «bon» endroit pour se placer, toutes les sections peuvent être intéressantes selon notre manière de travailler.

Pouviez-vous exploiter votre potentiel de dessinateur dans vos projets au sein de la section ?

Le dessin, qui possède ce fort pouvoir communicatif et immédiat est bien sûr très étroitement lié au graphisme.

Les enseignants étaient ouverts à cette culture du dessin et de l’illustration. J’ai bien sûr pu pleinement le pratiquer et même le placer au centre de mes projets. Il en est devenu le lien de mes divers travaux, le fil conducteur, la matière première et le terrain d’expériences. Pour le DNSEP, j’ai présenté un recueil d’une série de dessins, des films d’animation et une performance vidéo.

Qu’est-ce que la formation de graphiste vous a apporté dans votre travail ?

Je pense que d’avoir eu la formation de graphisme a été une très bonne chose par rapport à mon parcours d’artiste. Elle m’a placé d’un autre point de vue et a enrichi différemment mon travail. La section m’a permis de mixer les différents médiums et d’aller vers l’écran, prendre en considération le numérique, Internet, les médias sociaux, etc. Par exemple, nous avons eu des workshops d’animation, ce qui a défini certaines directions que j’emprunte maintenant.

Avez-vous fait des stages avant la sortie de l’école ? si oui, où ? Quelles expériences en gardez-vous ?

J’ai fait beaucoup de stages durant mes années de lycée qui n’avaient pas véritablement de lien avec ce que je fais aujourd’hui, plutôt dans des agences de publicité. J’ai fait plus tard un stage pendant les arts décos, au studio de graphistes et d’artistes Lieux communs à Rennes. Il m’a introduit à la création de caractères, aborder la lettre à l’échelle du corps, entre l’expérimentation et la typographie.

Vous avez eu votre diplôme en 2010. Comment était-ce à la sortie ? Est-ce que l’école vous avait donné toutes les clés pour bien démarrer ? Quels ont été vos premiers projets ?

La transition s’est bien déroulée car la plupart de mes projets de diplôme se sont concrétisés ensuite.

Il ne s’agit pas forcément d’avoir les «clés » mais plutôt de préparer le terrain. Je voyais la fin de l’année comme un tremplin. J’ai ensuite immédiatement amorcé de nouveaux projets, provoqué les opportunités et collaborations. C’est un moment excitant car il y a tout à construire et les possibilités sont nombreuses.

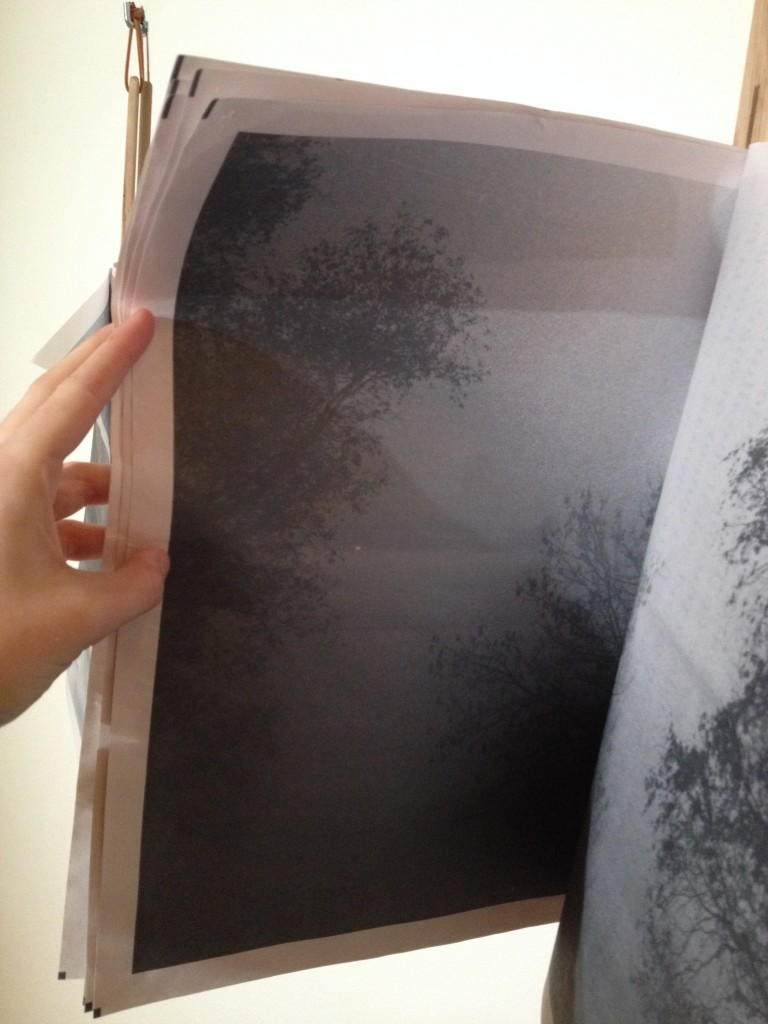

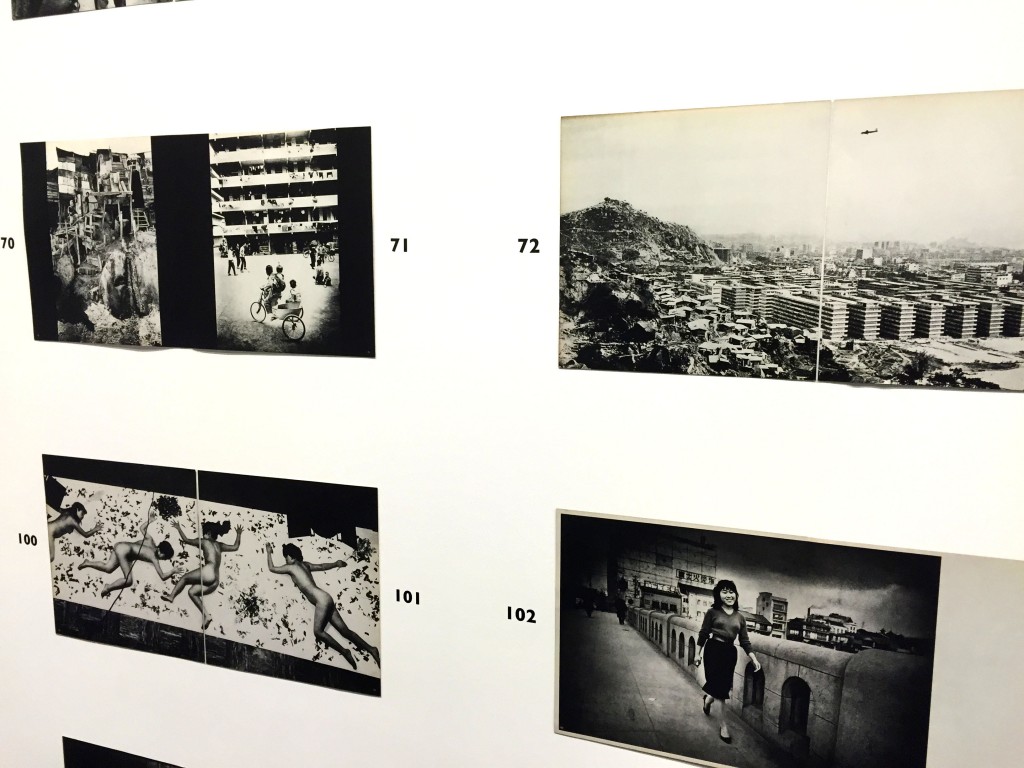

Mes premiers projets étaient des expositions, des livres d’auteur, du dessin de presse et de l’illustration, ainsi que des performances dans plusieurs festivals et musées.

Ensuite, en 2011, l’opportunité de collaborer avec la galerie Xpo s’est présentée et me permet de développer mon activité et les rencontres, d’ouvrir le spectre. Le chemin se poursuit et le travail avec la galerie se fait autour d’expositions personnelles et collectives, collaborations avec des entreprises et salons, principalement à Paris et à l’étranger.

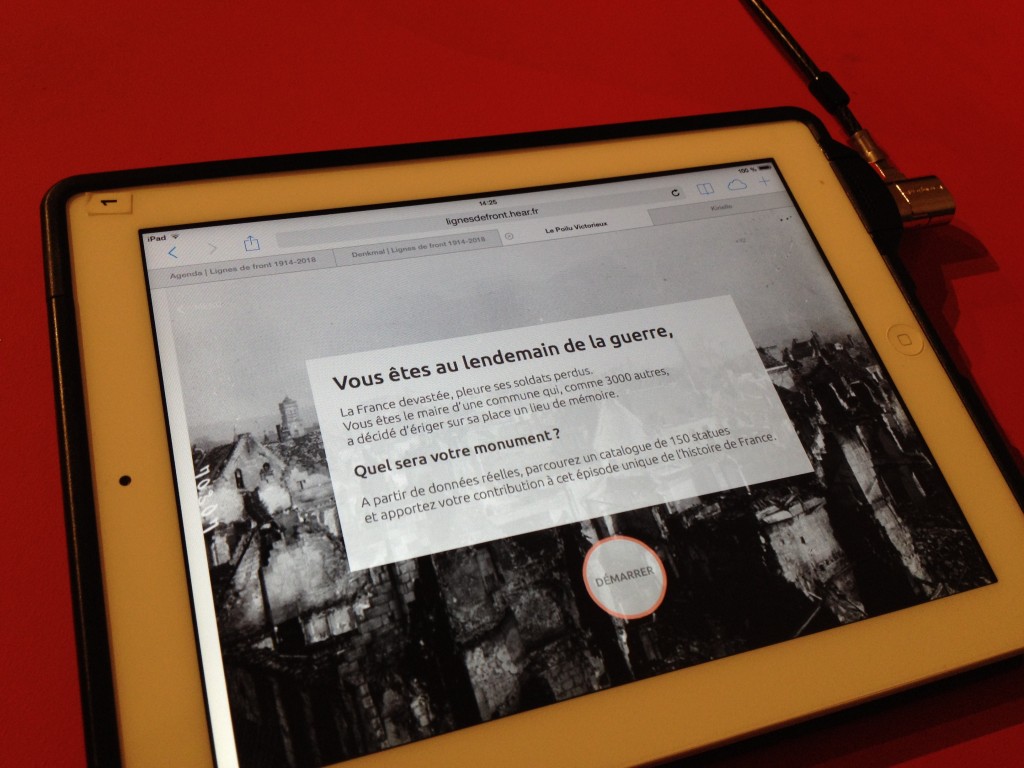

Aujourd’hui la section de graphisme a évolué, elle tend à devenir une section multimédia. On travaille sur tous les supports de communication possible : iPad, Kindle, site web, vidéo, photographie etc. Vous êtes sorti il y a 5 ans, est-ce que la section poussait déjà à exploiter ces divers domaines ? Diriez-vous que l’utilisation de ces outils vous manque ou vous semble indispensable aujourd’hui ?

La section nous a bien sûr dirigé vers quelques uns de ces outils et j’imagine qu’elle le fait encore davantage maintenant. Il s’agissait notamment de la vidéo, l’animation, la photographie, le site web, les projets sur écran. Je pense qu’il est important d’avoir une conscience de ces outils et de la manière dont ils fonctionnent. Mais c’est aussi la sensibilité et les intérêts de chacun qui ont permis de développer certains travaux autour de nouveaux médias. Pour ma part, étant constamment branché à Internet et assez souvent devant un ordinateur, il m’est apparu évident de les prendre en considération dans mon travail de diplôme et après. En ce qui concerne l’utilisation de ces outils, certains sont évidemment indispensables aujourd’hui. Sans forcément passer par le numérique en tant que tel, mon travail aborde sans-cesse ces questions de notre relation aux technologies dans notre société, et notre rapport avec le paysage, les transformations et paradoxes, absurdités que cela provoque.

Quels sont vos projets actuels ? Et à venir ?

J’ai plusieurs projets en cours, notamment une exposition personnelle autour de l’espace du cosmos, Cosmogology, qui était présentée à Xpo gallery et que j’aimerais montrer dans d’autres lieux. J’ai également plusieurs salons dont Art Rotterdam et le salon du dessin en mars à Paris (Drawing Now), une performance Screen to Screen à l’inauguration du Shadok, nouveau centre des cultures numériques à Strasbourg, ainsi qu’une résidence de trois mois à Berlin via le CEAAC à l’automne 2015. D’autres choses arriveront entre temps.

Catégorie: Observatoire, Portraits d'anciens étudiants | Laisser un commentaire